ইতিহাসের একটি আকর্ষণীয় ঘটনা কোনটি, যা বেশিরভাগ লোক জানে না?

সে কালের অধিকাংশ বিবাহিতা নারীদের মতই বৃটিশ সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়াও ছিলেন বহুপ্রসবিনী – জীবনের সতেরোটি বছর ব্যয় করে মোট নয়টি সন্তানের মা হতে হয়েছিল তাঁকে। কালক্রমে তাঁর পরিবার ডালপালা বিস্তার করায় সেই চার পুত্র ও পাঁচ কন্যার সূত্রে প্রাপ্ত পুত্রবধূগণ, জামাতৃবৃন্দ ও তাঁদের মোট ৪২ জন সন্ততিরা বিবাহসূত্রে ছড়িয়ে পড়েছিলেন ইউরোপের নানা রাজপরিবারে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক পদমর্যাদা অলঙ্কৃত করেছিলেন তাঁরা – রাণীর রাজত্বকালে তো বটেই, তার পরবর্তী প্রায় একশত বছরে ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশের রাজপরিবারে ভিক্টোরিয়ার রক্তের সরাসরি বাহক বিদ্যমান ছিল, এবং এখনও বহুলাংশে আছে। ভিক্টোরিয়াকে তাই ‘Grandmother of Europe’ বা ‘ইউরোপের পিতামহী’ নামে অভিহিত করে থাকেন ইতিহাসবিদরা।

এক জীবনকালে নিজে রাণী হিসেবে ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের উপর রাজত্ব করা, ও এমন যথার্থ দিগ্বিজয়ীদের রত্নগর্ভা মা-দিদিমা-ঠাকুরমা রূপে ইতিহাসে অক্ষয় পরিচিতি লাভ করা – রাণী ভিক্টোরিয়ার ন্যায় আপাতদৃষ্টিতে রূপকথা-স্বরূপ ভাগ্য পেলে সে কালে দেশ-ধর্ম-সমাজ নির্বিশেষে অনেক নারীই হয়তো বর্তে যেতেন, কিন্তু রাণীর সে হুঁশ ছিল না – বরং বারবার গর্ভধারণে তাঁর ঘোর অস্বস্তি ছিল!

খর্বকায়া রাণীর কোমরের অস্থির গঠন পর্যাপ্ত ভাবে প্রশস্ত ছিল না, তাই প্রতি বার সন্তান-জন্মের সময়ে তাঁকে অমানুষিক কষ্ট সহ্য করতে হত। তা ছাড়াও বারংবার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় মেদবাহুল্যের দরুণ দেহের স্থূলতা বৃদ্ধি পেতে পেতে রাণী প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছিলেন। প্রতিবার সন্তান জন্মের পর অনেক মাস ধরে তিনি প্রসব পরবর্তী অবসাদে ভুগতেন (post partum depression) – এবং তাঁর অগণিত প্রজা-নারীদের মতই, একবার আঁতুড়ঘরে ঢুকলে তাঁর ‘মেয়েলি’ সমস্যার জন্য বড়জোর চিকিৎসক ও সেবিকাদের ছাড়া আর কাউকে তিনি সমব্যথী হিসেবে পাশে পেতেন না, এমন কি স্বামীকেও না – কারণ নারীর, যে যত বড় রাণীই হন না কেন, মাতৃত্বে অরুচি হবে, সে আবার একটা কথা না কি?

স্বাস্থ্যের উপর এ হেন অত্যাচারে রাণীকে রাজকার্য সামলাতে যথেষ্ট বয়স না হতেই রীতিমত বেগ পেতে হত; শরীরে চরম ক্লান্তির কারণে সর্বক্ষণ তিনি এতটাই অসুস্থ বোধ করতেন যে মাতৃত্ব ব্যাপারটার প্রতি তাঁর ঘোর বিতৃষ্ণা চলে এসেছিল, এবং শেষের দিকের সন্তানদের জন্ম দেওয়ার সময়ে তাঁর অসহিষ্ণুতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছায়, যে ১৮৫৩ সালে রাণীর অষ্টম গর্ভকালে(কনিষ্ঠ পুত্র লিওপোল্ডের জন্মের সময়ে) তাঁর জন্য ব্যবস্থা করা হয় তৎকালীন সদ্য-আবিষ্কৃত chloroform-এর!

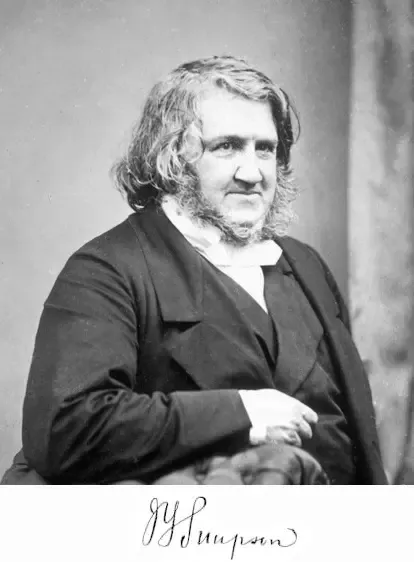

(ডঃ জেমস ইয়াং সিম্পসন – রাণী ভিক্টোরিয়ার ব্যক্তিগত ধাত্রীবিদ ও chloroform এর আবিষ্কারক। )

ইতিহাসে সেই প্রথম কোনো নারী সন্তান জন্মের জন্য প্রসব বেদনা লাঘবকারী ব্যবস্থা ব্যবহার করেন। ভিক্টোরিয়ার ব্যক্তিগত ধাত্রীবিদ চিকিৎসক ডঃ জেমস সিম্পসনই এই পদ্ধতি আবিষ্কার করে আধুনিক Anesthesiology বিদ্যাতে Labour Analgesia-র দ্বারোদ্ঘাটন করেন। অষ্টম গর্ভের মহিমাই বোধ করি আলাদা!

এ যে কত বড় যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল, তা আমাদের পক্ষে অনুভব করা খুব কঠিন হলেও সেই যুগে খৃষ্টধর্মের প্রভাবে অনেকে বিশ্বাস করতেন যে নারীর রজঃস্রাব ও প্রসবকালীন যন্ত্রণা আসলে মানবজাতির আদি জননী(এব্রাহামীয় ধর্মমত অনুসারে) ঈভের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের কারণে ঈশ্বর-নির্ধারিত শাস্তি, অতএব তাকে ঔষধাদি ব্যবহার করে লাঘবের চেষ্টা করা মানে মহাপাপ! রাণী যখন, তখন সাক্ষাৎ ঈশ্বরের দূতী হয়েও সমাজে এই ‘কু-দৃষ্টান্ত’ রাখার জন্য ভিক্টোরিয়াকে গণ-পরিসরে কড়া সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু রাণী নিজে এই ব্যবস্থায় এতটাই হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন যে সর্বকনিষ্ঠ সন্তান বিয়াট্রিসের জন্মের সময়েও তিনি এই পন্থা বেছে নিয়েছিলেন – সামাজিক জ্যাঠামশাইদের চোখ রাঙানিকে এক প্রকার বুড়ো আঙুল দেখিয়েই।

শুধু সন্তান জন্ম দিয়েই রাণীর বিতৃষ্ণার অন্ত হয়নি – পরিচিত মহলে এ বিষয়ে তিনি রীতিমত নাম করে ফেলেছিলেন। পরিজনদের প্রতি নানা চিঠিতে তিনি শিশুদের ‘পরজীবী’ বলে অভিহিত করতেন,রাজবাড়ির গো-শালার পোষ্য গাভীর নামকরণ করেছিলেন নিজের কন্যার নামে,পুরুষ-সন্তান পালন করা তাঁর দুই-চোখের বিষ এ কথা মুখের উপর জানিয়ে দিতেন নিজের পুত্রদের, এমন কি, নিজের জ্যেষ্ঠা কন্যার উদ্দেশ্যে একবার বলেছিলেন, ” আহা, পুরুষরা যদি জানত যে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে এই আমরা তাদের দাসী-বাঁদীরা কী করুণ অবস্থার সম্মুখীন হই!” হ্যাঁ, বিশ্ব-ইতিহাসে অন্যতমা সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালিনী নারীও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী আদতে দাসী ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিরক্তির কারণে তিনি নিজের সন্তানদের স্তন্যপান অবধি করাতে চাইতেন না! আবার প্রাণে ধরে বহু কষ্টের ধন রাজপুঙ্গবদের বোতলে বা বাটি-চামচে দুধ খাওয়াতেও তাঁর মাতৃহৃদয় একেবারেই সায় দিত না; কারণ ততদিনে বিজ্ঞানে মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা প্রমাণিত হয়েছে, এবং বাটি-চামচ-বোতল থেকে সংক্রমণের কারণে শিশুমৃত্যুর হার তখন মারাত্মক বেশি ছিল।

তাই রাণী নিজের মনে এক যুক্তি তৈরি করলেন – যাতে শ্যাম ও কুল দুইই বজায় থাকে। স্তন্যদান ব্যাপারটাকে তিনি মনে মনে অভিহিত করলেন ‘পশুসুলভ আচরণ’ হিসেবে – মায়ের থেকে অত ‘বেশি’ আহ্লাদ পেলে না কি সন্তানদের বিগড়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা, এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের নরম-সরম মেয়েদের কর্ম নয় সন্তানদের শাসনে রাখা – স্বভাবতই তারা শিশুদের আদরে বাঁদর করতে বসে আছেন, তাই সন্তানদের কল্যাণার্থে স্তন্যদান ব্যাপারটা বেতনভোগী দুধ-মায়ের উপরেই ছেড়ে দেওয়া ভালো, যে সম্পর্কের মূল উপজীব্য হবে কেবল পেশাদারিত্ব, স্নেহ বন্ধন, ভালবাসা বা মমতা নয় – যতটা পশুসুলভ হয়, ততই ভাল!

দরিদ্র ভদ্র ধর্মপ্রাণ খৃষ্টান পরিবারের অসম্ভ্রান্তবংশীয়া অথচ আবশ্যিক ভাবে শিক্ষিতা সচ্চরিত্রা সন্তানবতী বধূদের তাই রাণীর সন্তানদের পেশাদার দুধ-মা রূপে নিযুক্ত করা হতে লাগল। স্তন্যদান না করানোর ব্যাপারে তিনি এতই কট্টর ছিলেন যে নিজের কন্যাদেরও তিনি সেই শিক্ষাতেই মানুষ করেছিলেন এবং আপন গৃহস্থালীতে পুত্রবধূদের জন্যও তিনি সেই ব্যবস্থাই বহাল রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে কন্যা অ্যালিসের নিজের সন্তানকে স্তন্যপান করানোর কথা কানে উঠলে তিনি বিরাট একটি চিঠি লিখে তাঁর ঘোর আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু যতই সম্রাজ্ঞী হন আর হম্বিতম্বি করুন, মা-বুড়ির আদ্যিকালের ধ্যান-ধারণার কথা আর সাধ করে কে শোনে? রাজকন্যারা তাই নিজেদের পরিবারের কর্ত্রী হয়ে আপন মতে চলতে লাগলেন।

(৪২ জন নাতি-নাতনী সমীপে ইংলন্ডেশ্বরী। ইউরোপের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাট এঁদের জীবনে পারিবারিক কূটকচালি সমস্যার সমান ছিল।)

(নয় সন্তান ও স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্ট সহ মহারাণী ভিক্টোরিয়া)

(কন্যা অ্যালিস কে লেখা সেই সুবিখ্যাত চিঠির নির্বাচিত অংশ)

এমন কি, যে ভিক্টোরিয়ার নামে তাঁর শাসনকাল ‘Victorian Era’ আজ সামাজিক অতি-রক্ষণশীলতা ও ছুঁৎমার্গের নামান্তর রূপে ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছে, সেই ভিক্টোরিয়াই স্বয়ং প্রায়ই তাঁর চিকিৎসকদের কাছে লজ্জার মাথা খেয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পরামর্শ চেয়ে প্রায় কাকুতি-মিনতি করতেন বলে জানা যায় ! কি নিদারুণ পরিহাস!